飲食店を始めるのに重要なことのひとつに、事業計画書の作成があります。

事業計画書は資金調達のときの鍵となるものであり、出店できるかどうかを左右します。

とはいえ、それほど重要なのにも関わらず、多くの人は事業計画書を書いたことがないだけではなく、「見たこともない」と言う方が大半なのではないでしょうか?

ここでは、事業計画書に記載すべき項目の他、作成にあたってどのようにところにポイントを絞るべきなのかや面談対策について説明していきます。

Contents

事業計画書は何のために必要か?

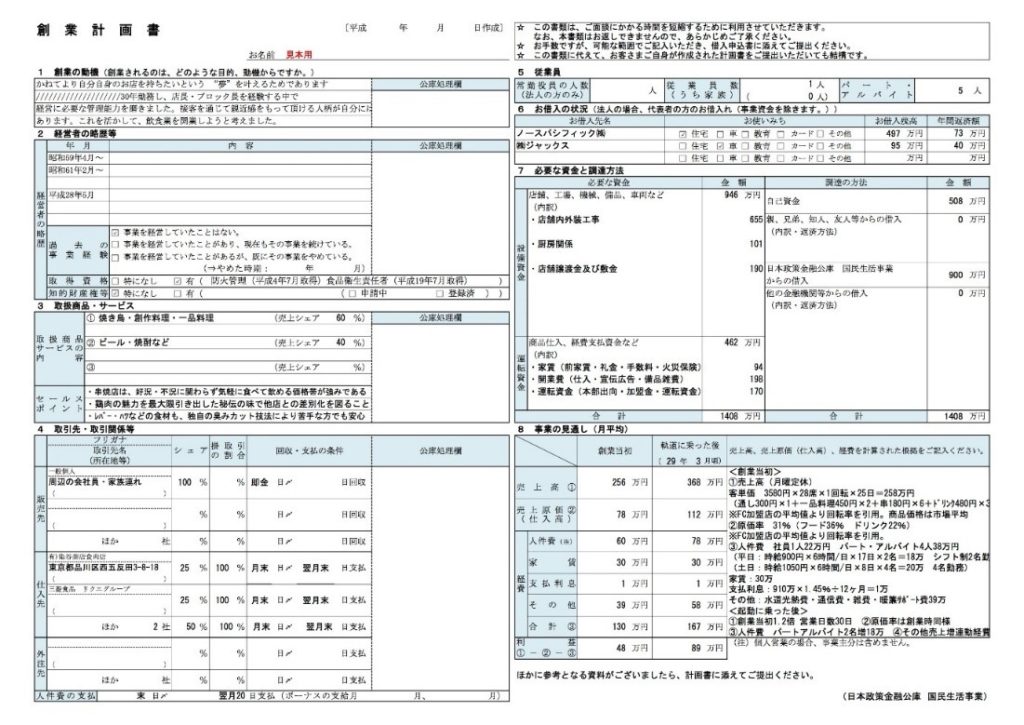

事業計画書とは、事業内容や企業の戦略の他、収益の見込みなどを他の人に説明するための書類です。日本政策金融公庫のフォーマットでは「創業計画書」となっています。

仰々しい名前のため、多額な資金や人を集めて始める事業の立ち上げの際に必要だと感じる方もいるかもしれませんが、飲食店でも必要性は変わりません。開店資金を融資してもらうために欠かせないものだと言う点では、同じだからです。

そこには、説得力が必要であり、そのためには冷静な市場分析や売上げ想定という面と、開業者の熱い思いが必要です。「この人なら成功できるに違いない」「きっちりと返済してくれるだろう」と思ってもらえなければ融資を受けることはできないのです。

事業(創業)計画書作成の前に

弊社では、脱サラをして飲食店を始めるという方が多くいらっしゃいます。そのため、飲食店としてどういった観点が重要視されるのかも分かっていませんし、自分がどのような店を作っていくべきかも分からない方が多くいらっしゃいます。

例えば、「安くて美味しい商品さえ出せば、お客さんはどんどん来る」と信じて疑わない方がいます。しかし、それでは利益率が下がり、儲けが出ません。儲けがでなければ、人を雇うことができず、結局は店が回らなくなって営業レベルが下がり、お客さんのそっぽを向かれて、息の長い経営は不可能となります。

事業計画書を作成するのは、そういった甘い考えを正す最良の機会と考え、時間をかけて取り組むべきです。

弊社で融資サポートを受ける方には、質問項目に回答していただいています。これにより、自分の持っているイメージを見える化し、矛盾点を洗い出し、事業計画書に落とし込んで行きます。その上で、事業計画を書くようにすると、より明確で的確なものを完成させることができます。参考にしていただけると幸いです。

事業(創業)計画書作成の書き方

では記入例です。

【日本政策公庫提出フォーマット】

■創業の動機

ここには焼き鳥屋開業への思いやこれまでの経験を記入します。経験がなくても問題はありませんが、薄っぺらい動機や夢物語に終始することがないよう注意してください。

「将来的には2号店を出店し、地域に根ざした店舗ブランドを確立していきます」など、将来への思いを書くのもよいでしょう。

■取扱商品・サービス

事業内容は、焼き鳥屋などと書くのではなく、「炭火焼鳥を中心とした居酒屋。国産鶏を使用し、串焼きをメインに、一品料理やアルコールも提供」などと詳しく書きます。

同じくくりの中に、「セールスポイント(自社の強み)」「販売ターゲット・販売戦略(集客方法)」「競合・市場など自社を取り巻く状況」を書くところがあります。

同じ内容にならないよう、まずは書くべきこと、伝えたいことを手元に書き出し、どの覧に書くのが適切かを考え、文章かするとよいでしょう。

■取扱商品・サービス

ここには覧が3つありますので、しっかりと埋めます。具体的な値段が決まっていない場合も、以下のように書けば問題ありません。

- 焼鳥串:もも、ねぎま、つくね、レバー、砂肝 等(200〜400円/本)

- 一品料理:唐揚げ、ポテトサラダ、漬物(400〜600円)

- ドリンク:生ビール、ハイボール、日本酒(500〜800円)

■事業の見通し(月平均)

この覧も迷う方が多いところです。

あくまで見通しなので実績がこの通りに行くとは限りません。ですが、この書類を見るのは融資のプロです。「見通しが甘い」と思われれば融資を許可されることはありません。他店舗の実績数値や書籍なども参考にして、じっくりと計画を立て、担当者をうならせる見通しを立ててください。

以下はイメージです。

客単価 4,000円 × 平均客数 30人/日 × 25日営業 = 300万円の店舗をベースにしています。

経費(1か月)

・食材費(原価率30%):90万円

・人件費:35万円

・家賃:15万円

・水道光熱費:12万円

・広告宣伝費:3万円

・雑費:5万円

→ 合計:160万円

利益(1か月)

300万円 − 160万円 = 140万円

年間利益(1年目)

140万円 × 12か月 = 1,680万円(税引前)

返済計画

借入 875万円を7年返済(元利均等):月13万円前後の返済予定

→ 月利益140万円の中から返済13万円は十分可能

■自由記入欄

最後のフリースペースは何も書かない人もいますが、最後のプッシュにもなりますので、ぜひ記入してください。

例えば、「将来の展望」として以下を記入してはいかがでしょうか?

- 1年目:地域での知名度を確立し、安定した常連客を確保

- 3年目:2号店出店を視野に入れる(同市内の駅近立地)

- 5年目:「炭火焼鳥 ○○」ブランドとして複数店舗展開

日本政策金融公庫 担当者がチェックするポイント

担当者は創業計画書を見て、どのようなことをチェックしているのでしょうか?

- 自己資金の割合

- 公庫は「返済できるかどうか」だけでなく、申込者の「覚悟」も見ます。

- 一般的に、必要資金の1/3〜1/2程度は自己資金で準備できることが望ましいとされます。

- 全額借入は審査上かなり不利です。

- 経験・スキル

- 飲食店は未経験だとリスクが高い業種と見られます。

- 「焼鳥屋での店長経験がある」「調理・接客・仕入れを一通り経験済み」といった飲食業経験の裏付けがあるかが大事です。

- 経験がない場合、「FCに加盟する」となればまったく問題はありませんし、「スクールに通って技術を身につけた」なども有効でしょう。

- 事業のコンセプトと差別化

- 「ただの焼鳥屋」では差別化は不可能です。「炭火×国産鶏専門」「地域密着・会社帰りに立ち寄れる創作焼き鳥」など個性をプラスしてください

- “なぜ選ばれるのか” を明確にすることが重要です。コンセプトがはっきりしていると、担当者は売上計画の現実性を信じやすくなります。

- 収支計画の現実性

- 売上が「夢物語」になっていないかを必ずチェックします。

- 「客単価×客数×営業日」での算出は説得力が高まります。

- 経費(特に FLコスト=食材費+人件費)が現実的かどうかも確認されます。

- 返済余力

- 「利益 > 返済額」が確実に成立しているかをチェックするのは当然のことです。

- 公庫は「利益がギリギリだと不安」と感じますので、数字から見直してください。これは実際にオープンした後にも重要なことです。

- リスク対策

- 公庫担当者は「もし売上が想定より低かったら?」と必ず考えます。そのため、「売上70%になっても黒字を維持できるストーリー」を考えておきます。

- 「テイクアウト・デリバリー対応」や「少人数でも回せる体制」など、リスクヘッジ策を書けると好印象です。

面談のポイント融資担当者との面談対策

融資には面談もあります。どんなに優れた書面を作成しても、いざ面談してみたらしどろもどろになっていると、「うけのよい計画書を誰かに作らせたんだな」と思わせてしまいます。これでは、やはり融資を受けることはできないでしょう。

書面を作成するのと口頭で答えられるのは別。しっかりとイメージを固め、スムーズに受け答えができるようにしておきます。

対策として、事業計画書はしっかり自分で作成し、そのうえで面談の指導も受けるべきと考えます。

弊社では、事業計画書の書き方から面談対策までを二人三脚で進めていますが、今のところ全員が融資をうけることに成功しています。つまり、誰でもやればできるとも言えることだと思います。ぜひ全力で取り組んでください。

以下は質問項目の例です。

【質問項目・例】

・起業の動機

・市場と今後の展望

・セールスポイント

・出店場所

・店舗コンセプト/メニュ-概要

・収支計画

・雇用シフト計算式

・短期的事業計画

・売上計画

・資金計画

人前で話すのが苦手だと言う方もいらっしゃると思いますが、想定問答をあらかじめ把握しておくことで、ある程度自信を持って答えられるようになるはずです。

以下は、弊社が作成している想定質問の一部です。ぜひ、参考にしてください。融資の可否に大きく繋がります。

【想定質問(一部)】

・現職の職務内容を具体的に(細かく)

・これまでの職務経歴(学生時代などのアルバイトも含む)

・今回の出店場所の地場感

・自己資金を貯めてきた経緯、貯め方

・開業に至るまでの計画性、想い、いつから志したか? など

また、どんな質問が来ても答えられるように、聞かれそうなことは事前に自分で回答をつくり、繰り返し読んでおくことも重要な準備となります。

・修行、メモ帳、記録について

・譲渡金について

・集客について

・人材雇用について

・研修を受けている中で強みになっているものは?

・店舗のイメージが出来ているか?

・支払いに対しての管理、考え方

・正社員の雇用についての考え など

事業計画書の作成方法は、それだけで本が出されるほど重要なことですが、飲食店に特化した内容は少ないのが現状です。上記は実際に使っているもののごく一部ですが、ぜひ参考にしていただき、融資を勝ち取っていただければと思います。