飲食店において欠かせない新規顧客の確保と、リピーターの来店動機を上げる方法について解説していきます。販促のやり方次第で、オープン景気を超える売上げ確保も可能。その時期と考え方について深掘りしていきます。

Contents

売り上げアップの手法を知っているか?

店長の職務として最も重要なのが、売上げの確保です。

毎日、漫然と営業をしていたのでは、なかなかお客様は来店されません。「お客様は来なくて当たり前」という意識を持ち、危機感を持って営業をすることが大切です。

では、実際にお客様に足を運んでいただくためには、どのような施策をとることが必要なのでしょうか?

具体的に紹介していきたいと思います。

飲食店で行われている代表的な販促には、以下のようなものがあります。

- 近隣に行う店外販促

- 来店客に対して行う店内販促

- WEBなどを活用したデジタル販促

それぞれについて、見ていきましょう。

近隣に行う店外販促

店外に対して行う販促には、フリーペーパーへの掲載や折込チラシの活用など、さまざまな媒体を利用したものがあります。また、リーフレットや割引チケットを使用して近所の家のポストに投函する「ポスティング」や駅前などでチラシを配る「ビラ配り(立ちまき)」も考えられるでしょう。

中には、「今どきポシティングや立ちまきなんて・・・」と考える人もいるかもしれませんが、甘く見てはいけない手法です。これらは新規客を呼び込むだけでなく、しばらく来店していないお客様に「久々に行ってみようかな」と思わせる効果もあります。

忘年会シーズンなどには、近隣の会社に足を運んで宴会プランを紹介したり、会社限定の特別クーポンの配布を行ったりするのも有効です。

来店客に対して行う店内販促

来店されたお客様にリーフレットや割引チケットを渡すのが「店内販促」です。クーポンや割引チケット、スタンプカードを渡すことで来店機会を増やすことにつながります。また、店舗の特徴を紹介したリーフレットは、店舗のことを知ってもらい、ファンになってもらう効果が期待できます。

店内販促に力を入れない飲食店も多いものですが、新規顧客を開拓するより、リピート客の来店回数を増やす方が効率よく売上げを伸ばすことができます。店内販促には、特に力を入れていただきたいと思います。

WEBなどを活用したデジタル販促

今や、店舗探しにインタ―ネットを活用するのは当然のこと。そこで、インターネット上に店舗の情報が表示されることは非常に重要な来店のきっかけづくりといえるでしょう。オリジナルのサイトを作るのもひとつの方法ですが、「食べログ」や「ぐるなび」などに代表されるようなポータルサイトと有料契約することで、内容を充実させる方法もあります。

予約を受けられるシステムも付随しているので活用することもお勧めします。ただし、無料ではないので価格設定には注意が必要です。

また、FacebookやTwitter、InstagramといったSNSを活用して情報を発信したり、LINE@を使った情報発信やクーポンの発行をしたりする飲食店も増えています。公式ホームページをもっているなら、自動的に最新情報がアップされるようにしてください。

他にも、メルマガの発行やアプリの活用など、さまざまな方法があります。その時によってブームもありますし、店舗として取り組めることの状況も違うでしょう。状況を十分見極めて、効果的に取り組むようにしてください。

絶対の正攻法がないのが飲食店マーケティングの難しさ

販促が難しいのは、「これを実行すればどんな店でも確実に売り上げが上がる!」という絶対的な正攻法が存在しないことにあります。店舗の業態や立地、顧客のタイプ、時期など、さまざまな要因が絡み合っていますので、いくつかの販促を組み合わせて行うことが重要です。

ただ、ひとつ忘れてはならないのは、どんなに販促が成功し、たくさんのお客様を呼び込むことができても、「せっかく足を運んだのに満足できなかった」という印象を与えてはいけないと言うことです。そんなことでは、一時的に売り上げがアップしたところで、後につながることはありません。

実際に店舗を利用したお客様が満足してリピーターとなり、周りの人に口コミで広がって来店客が増えることが、本当に意味での売上げの増加、繁盛店への道となることを覚えておいてください。これが本来の販促の目的です。

販売促進のための基本的考え方

販促計画は、住宅立地と商業立地の2つに分けて計画し、さらに開店販促期間と安定稼働期間(売上が当初目標に到達している時期)で計画していきます。

例えば、「地域密着型営業」を目指す場合、基本の販促はポスティングをメインとして計画するのがよいでしょう。

選定した物件によって販促計画を立てる

選定した物件によって、下記の様に戦略を立てていきます。以下は私たちが行っている例です。これを参考にしながら、各店舗の状況に合わせて計画的に販促を立ててください。

開店販促期間の販促計画の立て方

①住宅立地型店舗

ポスティングをメイン集客ツールとし、既定の枚数を計画的にポスト投函します。同時に、食べログに自分で新規店舗情報の登録(無料タイプ)、フェイスブックの開設(無料)を行います。グルナビ、ホットペッパーなどWEB広告にあたるものは費用対効果が悪いので、当チェーンでは基本的に導入しません。その代わり、予定している集客数になるまでポスティングを実施するイメージです。また、オープン時だけでなく、初年度で何回ポスティングを行えば効果的か?などといったこともデータ分析によって明確にしています。

②商業立地型店舗

ポスティングをメイン集客ツールとし、食べログやぐるなびへの新規店舗情報の登録(無料タイプ)、フェイスブックやInstagramの開設(無料)までは、住宅立地と同じ販促を行います。

商業立地では、グルナビ、ホットペッパーなどのWEB媒体での集客も期待できますので、積極的に取り入れます。WEB検索では自店のサイトが、所定のキーワードで検索した際に、何ページ目に表示されるか?が非常に重要です。1~2ページ目に表示されるのであれば集客効果が高く、3ページ目からは殆ど効果が無いと言われています。グルナビやホットペッパーに登録することで、非常に高確率で表示される場合は登録する価値があると考えます。

ただし、ぐるなびやホットペッパー、食べログの有料ページなどは、段階的な価格設定になっています。何も知らずに契約すると高額になってしまう傾向がありますので、十分な注意が必要です。どのタイプで契約し、段階的に契約を見直すべきかのかは、十分吟味の上、行うようにしてください。

また、WEB予約に関しても、最近は6割の店が導入しているとの結果がでています。ですが、慣れないうちに導入することは管理の煩雑さを招き、かえって混乱をきたすことにつながりますので、導入時期は慎重に設定すべきことのひとつです。

安定稼働販促期間の販促計画の立て方

最初にお伝えしたいのは、安定稼働販促期間とは「売上が当初目標に到達している期間」です。オープン当初は、初動機の開店景気があります。この期間の売上をみて、安定稼働に入ったと勘違いしないようにしてください。

開店景気とは、言わば「お客様のお試し期間」であり、お店の実態を表す数字ではありません。開店当初は珍しさでお客様が多く来店します。「このまま行けば大丈夫か?」と思うのですが、それはなかなか難しいのです。

そのため、開店6か月後の数字をみて、「席数×営業日数の来店人数」が確保できていて、はじめて安定稼働期間入りとなります。

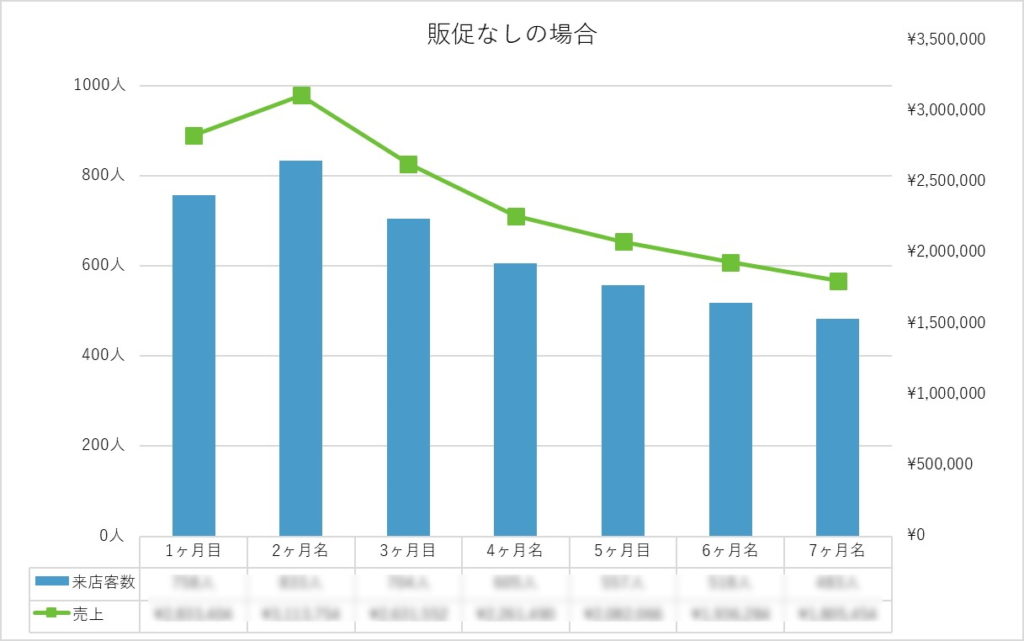

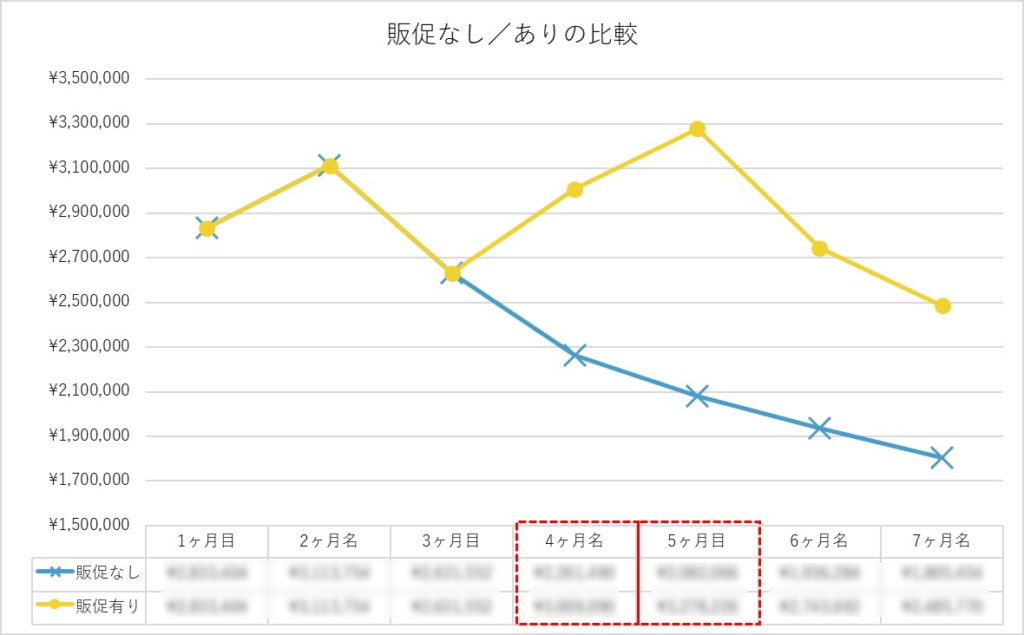

また、安定稼働販促期間に入ったからと言って、販促をしなくていいというわけではありません。以下に、販促をしなかった場合の客数と売上げの予測推移を紹介します。

上の図のように、オープン2ヶ月目をピークに徐々に来客が減っていきます。7ヶ月目は483名ですから、ピーク時(2ヶ月目・833人)の約半分に迫る気負いです。このままいけば、あっという間に半数を割り込むことになります。

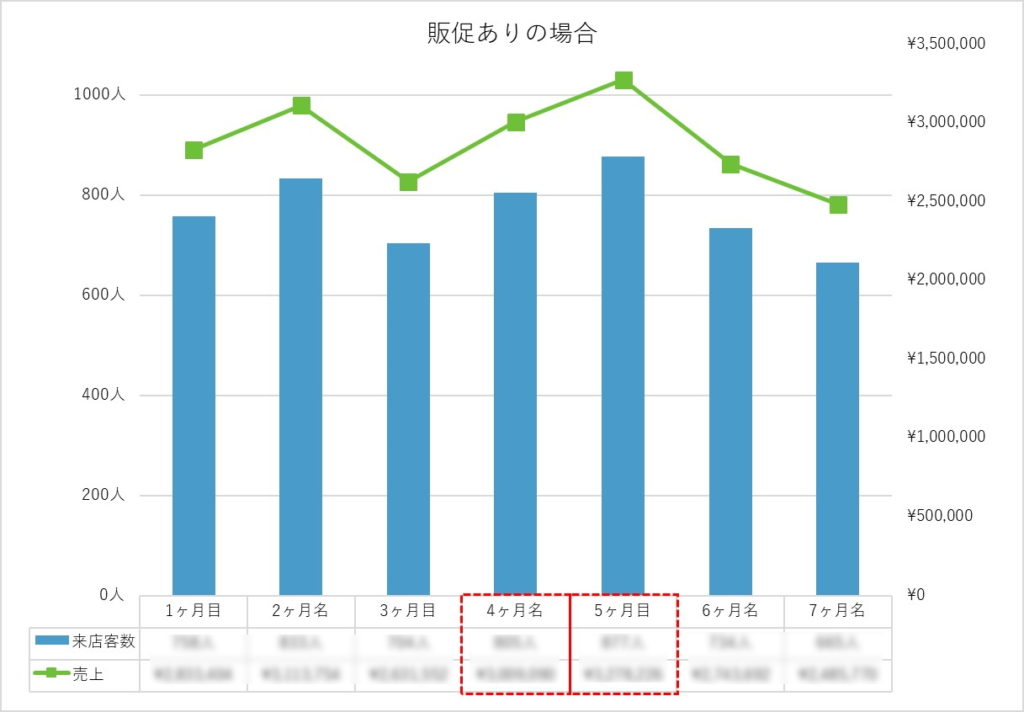

そこで、売上げが落ち込む4ヶ月目と5ヶ月目に販促をした場合はどうなるでしょうか?

それが、以下になります。

2つのグラフを合わせてみると、一目瞭然となります。

5ヶ月目には、オープン景気であった2ヶ月目を超える来客数を記録しています。売上げでみると、約125万円の差。販促後4ヶ月の差を見ると、約340万円もの差がでているのです。いかに、継続的な販促は重要かがお分かりいただけたかと思います。

新規顧客獲得対策としてのチラシ作成

では、どのようなチラシを作成すればよいのでしょうか?

開店販促期間

ここは弊社独自のノウハウですので、詳細にのべることはできませんが、「開店時チラシ」「開店時WEB」「開店後3ヶ月後チラシ」でそれぞれの特性に合ったお得情報を記載することが重要となります。

中には、「ドリンク全品、何杯飲んでも100円」といった大胆な施策も含まれています。これには抵抗感がある方も多いかと思います。しかし、特定のタイミングで、「乾杯ドリンク100円」「ドリンク50%off」「ドリンク半額」「1時間飲み放題」など、さまざまな広告を実施しましたが、この広告に叶う販促効果を得るものはありませんでした。もちろん、タイミングも重要で、最高の時期にこのチラシを作成し配布することが最大の効果につながります。逆に、タイミングを逃すと、効果は半分以下に落ち込んでしまいます。

ちなみに、実際にはチラシを持ってくるお客様は限られていますので、「ドリンク全品、何倍飲んでも100円」が原価率に与える影響はおよそ2~3%程度です。この大胆な施策を販促費用と考えられるかどうかが、今後の店舗の売上げを左右するのですから、ぜひ、この秘策を打って出ててください。

安定稼働期間

開店から1年以上が経過して安定稼働期間に入り、「席数×営業日数の客数」が確保できたら、地域へのポスティングは減らします(これも具体的な数字があるのですが、ここでは省かせていただきます)。

販促の内容も営業してみた実績や経験を活かして、いろいろな内容で飽きの来ないようにする企画をご検討ください。また、開業4年目程度までとそれ以降の販促展開も違ってきます。「席数×営業日数の客数」を割り込んだら、すぐに販促を行うようにしてください。

リピーター、固定客化対策

店舗の売上の80%は、20%のお客様から生まれると言われております。繰り返し来店されるお客様への対応により、店舗の売上の大半が左右されます(パレートの法則より)。

また、一般的に、新規顧客獲得にかかるコストはリピート客の集客にかかるコストの5倍。5%の顧客離れを防ぐことができれば、利益は最低でも25%改善するとも言われています。店舗は支持してくださるお客様によって成り立っていますので、繰り返し来店いただけるような取り組みを継続的に行っていく事が重要です。

具体的なリピーター対策の方法

- ビール券・乾杯ドリンク無料券の配布で次回来店を促す

- サービス品の提供(売上の上げ方にも記載)

- お客様と会話する

- 季節ごとの新商品を取り入れる

飲食店では、美味しい商品を出していれば、勝手に売り上げが上がるわけではありません。美味しい商品を出しているのは当たり前。プラスの販促で知名度を上げ、来店動機を促すことで、地域になくてはならない店ができるのです。これを忘れては継続できる繁盛店になれないことを心してください。

販促を“仕組み化”する考え方

ここまで紹介してきたさまざまな販促施策は、どれも効果的ですが、最も重要なのは「継続できるかどうか」です。

オープン時にはモチベーションも高く、チラシ配布やSNS投稿などを積極的に行う店舗が多いのですが、日々の営業に追われるうちに更新が滞り、気づけば発信が半年も止まっている──そんなケースは少なくありません。

販促とは一時的なイベントではなく、日常業務の一部として習慣化しなければ意味がないのは当然です。この「継続の壁」を越えるためには、“販促の仕組み化”が欠かせません。

つまり、誰が・いつ・何を・どの目的で行うかを明確にして、感覚ではなく設計で動く仕組みをつくることです。

では、どうすれば仕組み化ができるのでしょうか?

月次販促カレンダーを作る

まず最初に取り組むべきは、月ごとの販促スケジュール化です。たとえば、次のように1か月を区切って計画するだけで、継続率は大きく変わります。

第1週:SNS発信テーマの決定(季節商品・新メニュー・イベント情報など)

第2週:チラシやポスター制作(翌月分を先行で準備)

第3週:販促結果の分析(反応率、クーポン使用数、客数推移)

第4週:スタッフミーティングで次月計画共有

このように販促を“仕込み業務”と同じ扱いにすると、計画が自然に続きます。特に個人店では店長が1人で抱え込みがちですが、スタッフも巻き込み、全員で進める仕組みを整えることが成功の鍵です。アルバイトが気軽に言い出した提案がヒットにつながった例もたくさんあります。

年間イベントを戦略的に組み込む

販促を継続するには、年に数回の“特別イベント”を軸に据えるのも有効です。たとえば、以下のようなイベントは毎年実施しても飽きられにくく、固定客化にもつながります。

周年祭・感謝デー:「生ビール1杯100円」「串盛りサービス」など

季節フェア:「夏の塩串フェア」「秋の地酒祭り」「冬の鍋と串コース」

地域連携イベント:「商店街スタンプラリー」「地元企業とのコラボ」

特に地域密着型の店舗では、地元の行事やお祭りと連動することで、自然な話題づくりと認知拡大につながります。“店を楽しむきっかけ”を定期的に提供することで、来店動機を切らさないことがポイントです。

顧客データは資産として管理する

リピーターを増やすために欠かせないのが、顧客情報の蓄積です。

来店時にLINE登録をお願いする、予約時にメールアドレスを記録する、簡単なアンケートで利用目的を聞く──こうした積み重ねが、販促の精度を高めます。

例えば、

2か月来店のないお客様に「おかえりなさいクーポン」を配信

誕生月の方に「お祝いドリンクサービス」メッセージを送信

ランチのみ利用客にディナー限定メニューを案内

といったように、データをもとにした“再来動機”の設計が可能になります。

こうした顧客分析は、感覚的な販促を脱し、「狙って集客する」仕組みへと進化させる第一歩です。

スタッフ全員で“販促マインド”を共有する

販促を店長だけの仕事にしてしまうと、継続は難しくなるので、スタッフ全員が、「このキャンペーンは何のためにやっているのか」「今日のクーポン配布目標は何枚か」を理解している店舗ほど、成果が上がりやすい傾向があります。

たとえば朝礼で次のような共有をするだけでも効果的です。

「昨日のクーポン使用は8件でした!」

「今日から○○フェアがスタートです」

「SNSで投稿してくださったお客様には声かけを忘れずに」

スタッフが目的を理解し、行動に落とし込めるようにすることで、“全員で売上を作る”意識が芽生えます。販促を「店長の仕事」から「チームの文化」に変えていくことが大切です。

InstagramやXなどのSNS発信は「告知」ではなく「共感づくり」

SNSを使った情報発信では、単なる宣伝よりも「共感」を意識することが重要です。「今日のおすすめ串」よりも、「炭火の香ばしさを出すためにどんな工夫をしているか」「生産者とのつながり」「新メニュー誕生の裏話」など、ストーリー性のある投稿は拡散されやすく、ブランドへの愛着を生み出します。

文章は短くても構いません。

「今日も炭の火加減にこだわって、一串一串丁寧に焼いています。」

そんな一文でも、“この店は信頼できる”という印象を生みます。SNSは単なる集客ツールではなく、ファンづくりの場として活用することが重要です。

効果測定と改善で「再現性」を持たせる

どんな販促も、実施して終わりではなく、「振り返り」が欠かせません。配布チラシの回収率、SNSの反応率、LINEクーポン使用率などを簡単に記録し、次の計画に活かします。

どの販促が費用対効果が高かったか

どの曜日・時間帯に反応が多かったか

どのメニューを打ち出したときに再来率が上がったか

このようなデータを蓄積することで、“自店に合った勝ちパターン”が見えてきます。数字に基づく分析は、経験や勘に頼らない強い経営の礎になります。

販促を「感覚」から「設計」へ

飲食店の販促は、単発ではなく“繰り返し・検証・改善”の連続です。一度きりの施策で結果を求めるのではなく、「何度でも再現できる方法」を積み上げていくことが、繁盛店への近道です。

販促とはチラシやSNSを指すのではなく、お客様との関係を設計する仕組みです。「どうすればまた来てくれるか」を考え抜くことが、最大の販促戦略であり、最強のブランドづくりとなります。

この視点をスタッフ全員で共有し、日常の中に根づかせることこそが、持続的な繁盛への第一歩なのです。