飲食店で最も注意を払わなくてはならないのが衛生管理です。

そのために、日々の清掃を行い、クレンリネスを徹底しなければなりません。

また飲食店ではHACCP(ハサップ)に基づいた衛生管理が義務化されています。

ここでは、店長が管理すべき衛生に関する情報を紹介します。

Contents

飲食店におけるクレンリネスの徹底は料理・サービスと同等に重要

クレンリネスとは清掃をして、「清潔な状態を保つこと」を言います。

どれだけ料理が美味しく、接客が丁寧でも、店内にゴミが落ちていたり、厨房が不衛生だったりすれば、すべてが台無しです。

飲食店において、衛生管理はお客様の信頼と命を守る仕事であり、店長が最も責任を持って取り組むべき業務の一つです。

一日の営業が終わったらキッチンのシンクを掃除したり、床を流したり、ホールの掃除機がけをしたり、メニューを拭いたりと、翌日、新たにお客様を迎え入れる準備をします。

料理が美味しくて接客がよくても、床にごみが落ちていたり、窓の桟に埃がたまっていたりしたらがっかりします。キッチンは衛生的な状態を保ち、安全なものを提供するためにも、妥協なく清掃するようにしてください。

QSC(Qはクオリティー、Sはサービス、Cはクレンリネス)を上げることが繁盛店を作る近道です。「自分がお客様になったつもりで」と指導してください。

また、2021年からはすべての飲食店にHACCP(ハサップ)に基づいた衛生管理が義務化されてきる点にも注意が必要です。

HACCPの基本ステップ(飲食店向け簡易版)

|

ステップ | 内容 |

| ① 危害要因の分析 | 原材料、調理工程ごとに、食中毒菌などのリスクを洗い出す |

| ② CCPの特定 | 加熱温度・冷蔵温度など、特に重要な管理ポイントを決める |

| ③ 管理基準の設定 | 「75℃以上で1分加熱」など、基準値を数値で設定 |

| ④ 記録と見直し | 日々の温度チェック・記録を残し、異常があれば改善する |

中小規模飲食店では、「衛生管理計画書」や「チェックリスト」の活用が一般的。複雑な手法ではなく、「誰が見ても一目で分かる」「毎日繰り返せる」仕組みづくりが成功の鍵です。

クレンリネス:清潔な状態を「維持」するために

クレンリネスとは、「清掃された清潔な状態を保つこと」を指します。

以下のポイントを徹底することで、見た目の印象と衛生レベルの両立が可能になります。

清掃ポイント

- キッチン:シンク・調理台・排水溝・床・壁・冷蔵庫のパッキンなど

- ホール:窓の桟・椅子の脚・床下・空調フィルターなど

- トイレ:便座裏・洗面台・床周り(客の印象を大きく左右)

- 備品:メニュー・トング・卓上調味料容器 など

毎日・週次・月次など頻度を分けて清掃スケジュールを作り、抜け・漏れがないようにしてください。

サニテーション:食中毒を防ぐための“殺菌・消毒”習慣

サニテーションとは、衛生管理のことで、安心安全を守るのに欠かせないことです。食品を扱う以上、最重要とも言えること。サニテーションが徹底されていなければ、健康を害し、病気を引き起こすような有害な物質で集団食中毒を引き起こすようなこともあります。食を扱うものとして、正しい知識と実行が必要不可欠です。

手洗い・消毒は飲食店における衛生管理の基本

衛生の基本は、手洗いです。

手洗い励行を徹底し、最低でも1時間に1度は洗うようにしましょう。

手洗いのタイミング

- 出勤時

- 汚れたものに触れたとき(無意識に毛髪や眼鏡などに触れるクセがある人は要注意)

- トイレの後

- 店内での作業前

- 作業内容が変わるとき(生鮮食材に限らず、扱う食材を変更するとき)

- 生鮮食材に触れた後

- 同一の作業をしていても1時間に1度は手洗いをする

手洗いのしかた

- 水でひじの部分までぬらし、ティーペックス(手洗い洗剤)をつける。

- 手指、腕を30秒以上かけて洗う。特に、指の間、ツメの周りをよく洗う。

- 20秒程度かけて、洗剤をよく洗い流す。

- ペーパータオルでふき、しっかり水気を取る。

- アプルコール(消毒用アルコール)を手に吹きかけ、手指全体を消毒する。このとき、手に水分が残っていると殺菌効果が薄れるので注意。

飲食店で食中毒を発生させないためにやるべきこと

食中毒を発生させてはいけないことは飲食店の人であれば、誰でも知っていることでしょう。ところが、そのために何をしなければならないのか、どういったことに気をつけるのかといった具体的なことを知らない人もいます。

食中毒が発生しやすい時期

食中毒とは、食中毒菌や食中毒菌が産生した毒素、ウイルスなどに汚染された食品を食べることにより起こる健康被害のことです。主に急性の胃腸炎(下痢、腹痛、おう吐など)を起こしますが、発熱や倦怠感など風邪のような症状を起こすこともあります。食品が腐敗していた場合は、味やニオイに変化がありますが、食中毒の場合は違和感がなく、食べるときには何も感じないのが特徴です。

以前は食中毒と言えば中毒菌によるものであり、6~10月に多いとされてきましたが、近年は季節による発生件数の差はなくなっています。年によっては、冬場の方が多いこともあるほど。その理由は、ノロウイルスや腸管出血性大腸菌O157などを原因とする季節をとわず発生する食中毒が多くなっているからです。また、一般的な食中毒は人から人に感染することはありませんが、これらのウイルスや細菌を原因とする物の中には、感染力が強いものもあります。

食中毒菌発育の3要素

食中毒の施設別事件数を見ると、圧倒的に飲食店が多く、平成29年には59%にものぼります。それだけ多くの施設がお客様を危険にさらしているということです。これは決して、食中毒が人ごとではないことを物語っています。

食中毒菌が発育するには3つの要素が必要となります。

【食中毒菌発育の3つの要素】

①栄養素

②水分

③湿度

①栄養分

食中毒菌の発育には栄養が必要ですが、食品や残飯の他、有機物の汚れも栄養になるので注意が必要です。まな板などの調理器具やシンクについた汚れは速やかに落とす必要があります。また、厨房で使用するタオルなどはこまめに洗い、殺菌するようにします。

また、高タンパク質食品は、細菌にとって格好の栄養源となりますので、食材管理は徹底する必要があります。

②水分

細菌は水に溶けている栄養分を分解して摂取します。そのため、水分のない食品では増殖することはありません。その指標に、「水分活性」があります。これは、食品中の自由水の割合を表す数値で、食品の保存性の指標とされています。この水分活性が0.5Aw以下になると微生物は増殖しないと言われています。具体的には、乾麺、乾燥野菜、乾燥全卵、クラッカー、香辛料などです。

③温度

細菌の増殖には温度が大きく関わっています。「至適温度」という細菌それぞれの増殖に適した温度と、「増殖温度範囲」があります。最も多い温度帯は15~40℃。中でも、35℃前後が一番繁殖に適しているとされています。

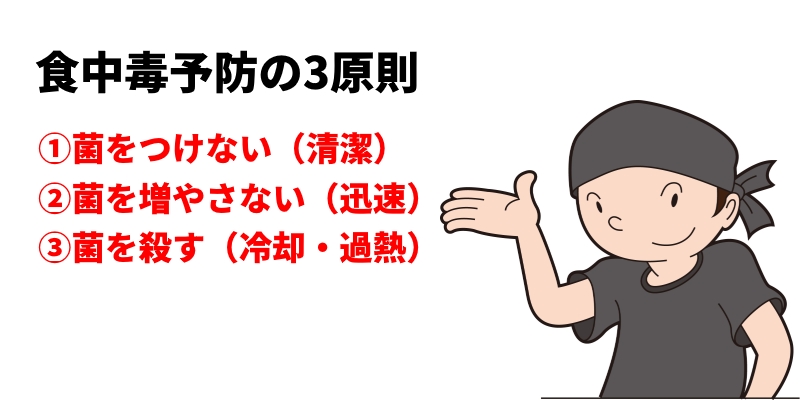

食中毒予防の3原則

上に挙げたのは、食中毒を予防するのに必要な3原則です。飲食店では基本的なことであり、これが徹底されていれば食中毒は起こりません。

では、それぞれに見ていきましょう。

①菌をつけない(清潔)

店舗を清潔にし、常に整理整頓を心がける。

従業員は手洗いをするほか、アルコール殺菌を心がける。

食肉・魚介類はそれぞれに容器に分け保管し、相互汚染を防ぐ。

調理加工の際の二次汚染に注意する。

②菌を増やさない(迅速)

冷蔵冷凍庫の温度管理を徹底する。

冷蔵庫: 庫内温度 5℃以下

冷凍庫: 庫内温度 -18℃以下

冷蔵冷凍庫に収納する食材は適量にする。

製造日・製造時間・賞味期限の確認徹底。

③菌を殺す(冷却・過熱)

食材は十分な冷却、加熱を行う。

調理食品の中心部温度を75℃1分以上加熱することで、ほとんどの細菌は死滅する。(※ノロウイルスは85℃1分以上加熱)

具体的な加熱調理時の管理ポイント

加熱の際には、中心温度が上記の状態にならなければどんなに表面が熱くても殺菌効果はありません。揚げ物や焼き物は食材の中心温度を、煮物や炒め物は、最も熱が通りにくい食材の中心温度を測定します。

薬剤による洗浄・除菌を行う「科学的殺菌」の場合、その薬剤を正しく扱わないことにより食中毒を起こす可能性もありますので、扱いには十分に注意します。

実践チェック:加熱・冷却・保存の重要ポイント

■ 加熱処理の注意点

- 中心温度を75℃1分以上(ノロウイルスの場合は85~90℃)

- 揚げ物・焼き物:中心温度を温度計で確認

- 煮物・スープ:具材の中心まで温める

■ 冷蔵・冷凍庫の管理

- 冷蔵庫:5℃以下、冷凍庫:-18℃以下

- ドアの開閉頻度を減らす、食材は詰めすぎない

- 日付・時間・内容を明記したラベルを貼る

どんなに清潔な店舗でも、衛生害虫の駆除は欠かせない

食品衛生の観点から考えると、衛生害虫の駆除は欠かせません。また、お客様に与える心象も非常に悪くなり、再来店は見込めないでしょう。衛生害虫は、どんな清潔な店舗でも発生する可能性があるという認識で、予防を常に心がけなければなりません。

*衛生害虫とは、人間に害を与え、感染症の病原を伝播・媒介する昆虫やダニ類のこと。ハエやゴキブリ、ダニ、ハチなど。

①虫は外から入ってくる

店内をどんなにキレイにしても、外からの侵入は防げません。特に居抜き物件の場合は、壁の中などに住み着いていることもあります。定期的に点検し、除去するようにします。

②発生源を作らない

店舗内には、害虫が好む場所が多くあります。例えば、下水溝や厨房付近の水周り、ごみ置き場は重要な発生源となります。定期的な清掃をし、常に清潔な状態を保ちましょう。

③ゴミはため込まず、こまめに適切に処理する

害虫防止には、日々の清掃とゴミの処理が重要です。特に飲食店には生ゴミが多く発生するため、これは欠かせません。日常的なクレンリネスの中で、頻繁に行うよう心がけてください。

④建物の周辺にも目を配る

害虫が店内にいなくても、建物の外に住んでいれば侵入してきます。そのため、周辺環境見も気を遣わなければなりません。雑草やゴミなどは取り除くようにし、害虫が住みにくい環境を作ります。

⑤ねずみの侵入は徹底的に防ぐ

衛生害虫と同じく避けなければならないものにネズミがあります。ネズミは小さな穴でも、周辺をかじって店内に進入してきます。店内にある全ての隙間や割れ目はしっかりとふさいでください。このとき、頑丈な金網やステンレス板など、かじられても穴が空かないものを用いてください。

ゴキブリやねずみが大量に発生してしまったら、素人の手では完全な駆除は難しいのが現状です。これらを駆除する専門業者がありますので、必要に応じて利用します。また、業者を入れても発生する場合は、業者を変える必要があります。

衛生管理を「見える化」するために

飲食店では、衛生管理を徹底する助けとして、ポスターを貼ったりチェックシートをつくったりすることが基本です。一般的なものを下に挙げます。

- HACCPチェックシート(日次・週次)

- 冷蔵庫温度記録表(朝・昼・夜の3回)

- 手洗いポスター・タイマー設置

- ATP検査(拭き取り検査)導入も検討

最後に:お客様視点で「安心」と「信頼」をつくる

衛生管理は、「安全のためにやる義務」ではなく、**“選ばれるお店になるための武器”**です。

日々の習慣・スタッフへの教育・チェック体制の3つを整えることが、結果として売上や評判につながります。

「自分がお客様だったら?」

この視点を忘れずに、衛生管理を組織全体で取り組んでいきましょう。